パソコンとははいったいなんだろう?(パソコンの個人的利用とヒストリー)

ホビーのページへ戻る

(1)パソコンとはなんだろう。

私自身はコンピュータをこれまでに実は10数台購入してきている。おそらく私と同輩の方々はおおかれすくなかれ類似のヒストリーをもっておられることだろう。現在個人的に所有してつかっているのは主に4台である。自宅にはデスクトップ型のマック(PowerMac

7300/166)が1台、ノート型の PCが1台ある(windows

95)。大学の自室にはデスクトップのマックとPC(P-200)がある。

コンピュータが一般的に利用されるようになったころは「電子計算機」というように呼ばれていたように記憶している。これは当時のコンピュータが主に計算に利用されていたからだろう。しかし、現在のコンピュータのイメージとしては電子計算機というよりは「電脳」、「電紙」、「電網」というような印象だろう。

日本語の語感としてパソコンというのは、なんともまのぬけた言葉の響きだ。パーソナル・コンピュータという概念を翻訳できず、短く省略されたためだろう。パーソナルコンピュータというのは、ある時は文字通り計算機であり、あるいは、ワードプロセッサになっていたり、また、ある時は、ゲーム機になっていたりという具合に、はたらきを一つに限定することができない。このことが、パーソナルコンピュータのわけのわからなさの一因となっている。また、逆にワードやエクセルがコンピュータであると考えてしまう遠因でもある。

この特徴は、「プログラム可能」というコンピュータの本質から生ずる。コンピュータはプログラムによっていろいろなはたらきができるようになっている。このようなことから、コンピュータの使い方は、プログラムをつくる人やそれを使う人の「想像力」によって異なるものになる。

これからコンピュータに接する人は、最初にいろいろなソフトウエアの使用法を学ぶのだが、それらはコンピュータの一つの顔にすぎないと考えた方がよい。(もちろん、ワードとかエクセルというのは多数の人にとって、そのはたらきは明確で、有効な「道具」である。しかし、このような働きの明確なものでさえ、使う人によって様々な顔をもつことになる。)

page

up

page

up

(6)移動中(2.2kg、0.3kg、1.7kg、1.1kg)

長距離通勤しているのでモバイル関係には必要以上のあこがれと幻想をいだいている(ドラエもん風に表現すれば「どこでもパソコンがほしいーーーいいい」)。ノート型パソコンに執着しているのはこのためである。(ただし、実際には1時間という時間にそれほど多くのことができるわけではないし、だいたい居眠りをしている時間が長いのだが、それでも、委員会等の記録文書やその他のメモ程度は書くことができる。ときにはプログラムの仕上げをすることもある。)このことを口実に、理想のモバイル環境を求めて「青い鳥」を追い続けている(ノート型は自作できないジャンルなので、メーカーの格好のえじきとなっている)。

最初に実用的だと感じたノート型はPowerBook100だった。それまでも東芝の(初代)ダイナブックとかエプソンのものとか、オアシスポケットとか、ThinkPad220(たしか1.2kg)など試してみたのだが、持ち運ぶコストとそれから得られる便利さが見合うノートはなかなか見つからなかった。PowerBook100(2.2Kg)は持ち運ぶコストと実用性がはじめてマッチしたように感じた。つまり、そのころすべてのデータや文書がデスクトップのマック環境(SE30)にあって、それと全く同じ環境を持ち運ぶことができたということである。

その後やはりこれでも重く感じるようになってしまい、極端ではあるが、HPのLX100というパームトップパソコン(手のひらにのる大きさのコンピュータ)の誘惑にはまり、使用していた。なにしろ300グラムのIBM

PCだ。DOSベースだが日本語もOKである。この日本語化はメーカーではなくユーザーグループが中心になり進められた。単三乾電池2本で数週間から一月はもつ。これは非常に実用的で毎日持ち運び、とうとう初代は壊れてしまった。現在は2代目のLX200を使用している。1時間程度の時間でメモをとったりするには実はこれで十分なのであるが、欲はとどまるところを知らない。

その後Windows95のブームで、大学でもこれが採用され、これを知らないというのはちょっとシャレにならなくなってきてしまった。その点でちょっとくやしいのであるがWindows95の世界ではノートブック型のハード性能はすばらしいものであった。これがマックだったらという思いでIBMのThinkPad535を購入(1.7kg)。すばらしいハード、ちょっとおバカさんで不機嫌なソフトという印象だった。

習熟というものはおそろしいもので、Windows95にもすこしなれてきた。その後モバイルユーザの支持の高いChandraを購入し、使用している(RT21V、重さ1.1kg、型番でメーカー・スペックのわかるあなたのモバイル度も相当のものだ)。ソフトはクロスプラットホームという基準で選択した、クラリスワークス、クラリスホームページを利用。プログラム言語はDelphi2である。

page

up

page

up

(7)自宅で

帰宅してしばらくして電源を入れる。パソコン通信の趣味の情報を確認する。最近は加入していた日経MIXがインターネットへ移行するということで閉鎖になってしまった。一番気に入っていたネットだったので、残念である。MIXのあるフォーラムでマックでソニーの電子ブックを読むソフトウエアの開発が行われた(書見台)。これには私もネット参加して初期のころのバグを発見、報告したことがよい思い出となっている。

いわゆるパソコン通信というのもコミュニケーションの形式としてはおもしろいものである。ニフティにも加入していたのだが、どうもあまりおもしろくない。たぶん規模がおおきすぎるのだろうが、システムの使い勝手がいまいちであり、利用時間は少なくなる一方だ。最近はインターネットのホームページの追加や修正を行う時間のほうが長くなってきた。

page

up

page

up

(2)電子メール。

大学に到着するとまず、パソコンの電源を入れ、電子メールをのぞく。メールがきていれば、これが楽しくて、すぐ読んで、すぐに返事を書いてしまう。(ソフトはEudora

Proというメールソフトで、メールを読んだり返事を書くということが簡単にできて、非常に便利)。メールが来ていないとちょっとがっかりする。

page

up

page

up

(3)ホームページ。

大学のサーバーに(いまご覧の)ホームページを開いている。内容は、

- 学生への講義概要、授業の進行状況、学習上のヒントなどの掲示を主な目的にしている。

- 卒業生とのコミュニケーション(サイバーネット同窓会と命名されている)

- 個人的な連絡ページ(私自身の同窓会連絡ページ、リサーチのアブストラクト)

などである。なお、ホームページを開くことは非常に簡単なことで、現在はクラリスホームページというソフトウエアを利用している。このようなソフトを利用すればHTMLコードをまったく知らなくともホームページをつくることができる。ホームページを新しくする場合には、自宅で追加・修正してきたファイルを大学のコンピュータに送信する(アップロードUp load)。

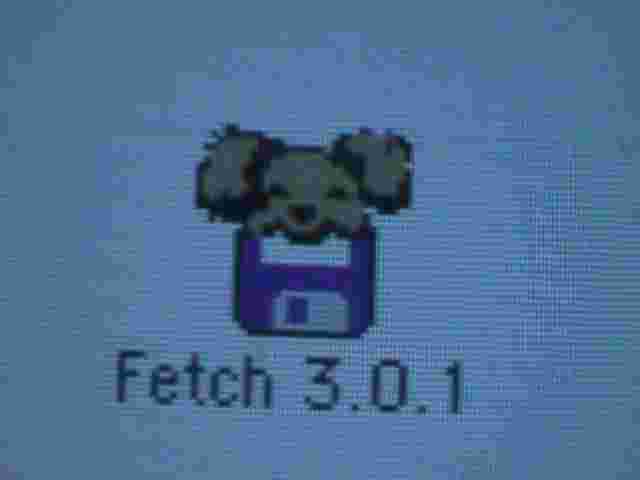

インターネット端末にはマックを使用しているので、ちょっと古典的だが、アップロードにはFetchというソフトを使用している。これは自分のコンピュータ(端末)と情報センターのコンピュータ(サーバー)の間を「犬」がファイルをくわえて走っていくというメタファーでつくられたソフトでこれまた非常に便利である。センターからファイルを読み込む(ダウンロードdown

load)場合と、こちらからファイルを送信する(アップロード)場合に、犬が走って、いったり来たりするアニメーションで、「見えない情報」の移動を直感的に示してくれている。

page

up

page

up

(5)データ処理

データの統計的分析には、エクセルや統計パッケージを利用している。マックではSYSTAT、StatView4が便利である。ウインドウズにはSPSSがあり、多変量の分析に使用している。これらのパッケージは非常に便利なのだが、一部計算手法が(理解しているものと)違っていたりすることがあるので込み入った処理には評価の定まっているものを使うのがよいかもしれない。

学会発表用の資料などはこれらのパッケージに付属したものでも十分であるが、専用のグラフ作成用ソフトをつかうのも簡単である。(マックでは、Kalaida

GraphとかDelta

Graphなど。ウィンドウズでも同じものがあるし、種類はさらに多くある。)

心理学や教育心理学の分野でよく利用されているHalbauというパッケージもそろそろウィンドウズ版がでるころであるから、価格からみてこれが実用的かもしれない(最後のデバッグ段階らしいのであるが、Visual

Basicで作成されている様子である。Delphiを使われておられればもう少し早く完成したかも?)

page

up

page

up

(4)プログラミング

プログラム開発にはウィンドウズの機械をつかっている。現在利用しているのはDelphi2というプログラム言語である。これはちょっと「古い」人にはなつかしいTurbo

Pascalを出していたボーランド社からでている。現代的にリメークされたパスカル言語である。なぜDelphi2なのかは「プログラム言語を学ぼう」をみてください。

最近は音声出力も実用的になり、実験のインストラクションも音声ソフトで行えるようになった(IBM

Pro Talkerを使用)。

page

up

page

up

(8)こんなにたくさんのコンピュータを買ってその後どうなっているの?

- もっともな疑問だ。答えは3つである。

- コンピュータはモノであるから壊れる。

- こわれないものでもやはり陳腐化してしまう。

- 必要な人に譲った。

「消費大国」の米国でさえも、実用になるコンピュータでちょっと陳腐化したものを施設や学校に寄贈するというボランティア活動が行われている。簡単な修理や初期教育を行う、このような活動をしている人たちが我が国にもいる。パソコンの知識を持っている人たちはこのような運動の有力な人材になることができるだろう。

page

up

page

up

(9)マックとウインドウズの併用について

マックを使ってきた人たちはどうしてもウインドウズに対するわだかまりがあることと思う。しかし、現在のシェアーはいかんともしがたい。

- MacとWindowsをスムーズに利用する方法には、

- プラットホーム(システムや機種)に依存しないソフトウエアを利用する。

- ネットワーク。

- データの互換性を確保する。

- Mac もWindowsもつかわない(^^)

- 等が考えられる。

私自身はできるだけクロスプラットホームなソフトを利用することで「障壁」を除こうとしている。これらはマック、ウインドウズ版があり、ファイル形式が同一で、使い勝手もほぼ同じなので重宝している。マックとウインドウズを両方つかう(つかわざるおえない)状況ではこのようなクロスプラットホームなソフトウエアが非常に役に立つ。まあ、主にマックのソフトがウインドウズに「移植」されたものということになるが、クラリス・ワークス、クラリス・ホームページなどである。最近ではこのような形式のソフトが多くなってきて助かっている。なかにはハイブリッド版として同じCDの中に入っていて、ライセンスも2ユーザー分あり、商売上も合理的である。

データの交換は現在ではLANが適切であるが、フロッピーやzipでの交換も容易である。マックのシステムに付属したPC

Exchangeを入れておけばDOSファイルをそのまま読むことができる。(なお、Windows95の長いファイル名には対応していないので、これが面倒という人はPC

Excangeのかわりに、DOS

Mounter95をいれておけばよい。逆にPCでマックのファイルを読むようにするためにはPC側にHere

and

Nowなどのソフトをいれておけばよい。これらはどちらのファイルフォーマットを基準にするかによって、各自選択する)

LAN環境でも同様にマックを基準にするかウィンドウズを基本にするかで異なるがユーティリティソフトがあるのでそれを利用する(PC-Mac

Lanなど)。WindowsNTの高いほう(NTserver)には「Mac

Service」という機能があり、マックを接続してPCをサーバとして利用できるようになっているのだが、安価なNTworkstationにはこれが付属していない。また、LAN環境は本来UNIXの世界なのだろうが、これにも手をだせないでいる。

まあ、とにかくコンピュータの世界は変化が早い。おごれるウィンドウズも久しからずということも実際にあり得ることだし、マックの方が進んでいる利用領域もまだ存在しているわけけだから、併用していくというのはどうだろう?

最後の選択肢としてmacもwindowsもつかわない場合、最近すこしはユーザーフレンドリーになってきたunixをつかうのがスマートかもしれない。実験制御などではDOSをつかうかわりにtronという選択肢もあるかもしれない。これらは検討課題で結論を下せないでいる。

page

up

page

up

ホビーのページへ戻る